2024/03/28

検索エンジンは、膨大なウェブページの中から、ユーザーの検索クエリ(入力された言葉)に対して最適なページを、ランキング化してリスト形式で提示します。

どのようなプロセスで情報が提示されるのか、ユーザーは知る必要はありませんが、これからSEOで検索からの流入を増やし、目標達成を目指すのであれば、大方でも理解しておくと良いです。

そこで今回は、検索エンジンの仕組みについて、いくつか要点を絞って解説することにします。

目次

検索エンジンは、検索クエリという検索者が入力した言葉に対して、膨大な情報量を持つデータベースから、最適な結果を提供するツールです。

国内では、主に、

が運用する3つの検索エンジンが利用されています。

これらの検索エンジンが、どのような役割を持ち、特徴があるのか、この章で説明します。

インターネット上の膨大な情報を分類して整理し、検索ニーズに最適な情報を提供することが最大の役割です。

世界中で公開されているウェブページの内容を把握して、データベースに格納するまで、ほぼ自動化されています。

検索エンジンの存在なしでは、現在の情報社会においては、求める情報の入手が非常に困難になることは、想像に難くありません。

国内のみならず海外の情報も入手が可能で、音声や画像による検索にも対応しており、インタラクティブな情報の探索ツールとして欠かせない存在です。

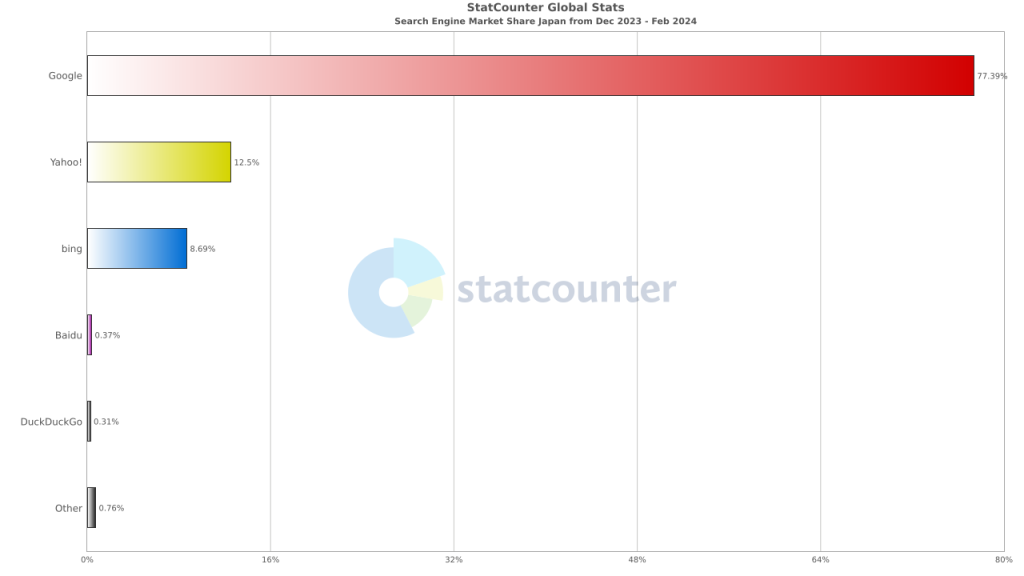

日本では、前述したようにGoogle、Yahoo、そしてBingが利用されていますが、特にシェアが高いのがGoogleです。

ゆえにSEOは、Googleを念頭に置いて施策を実施することが、結果的に自社やクライアントの利益に繋がります。

Yahooはポータルサイトとして知られていますが、検索エンジン自体はGoogleから提供されており、ニュース記事や地域情報に力を入れるなどアレンジした運用を行っています。

BingはMicrosoftの製品と連携した検索結果を提供するなど、各検索エンジンの特性を理解することもSEOにおいては重要です。

GoogleとBingについては、AIによる検索も稼働中で、将来的にはAIも考慮したSEOが確立されていくものと予想しています。

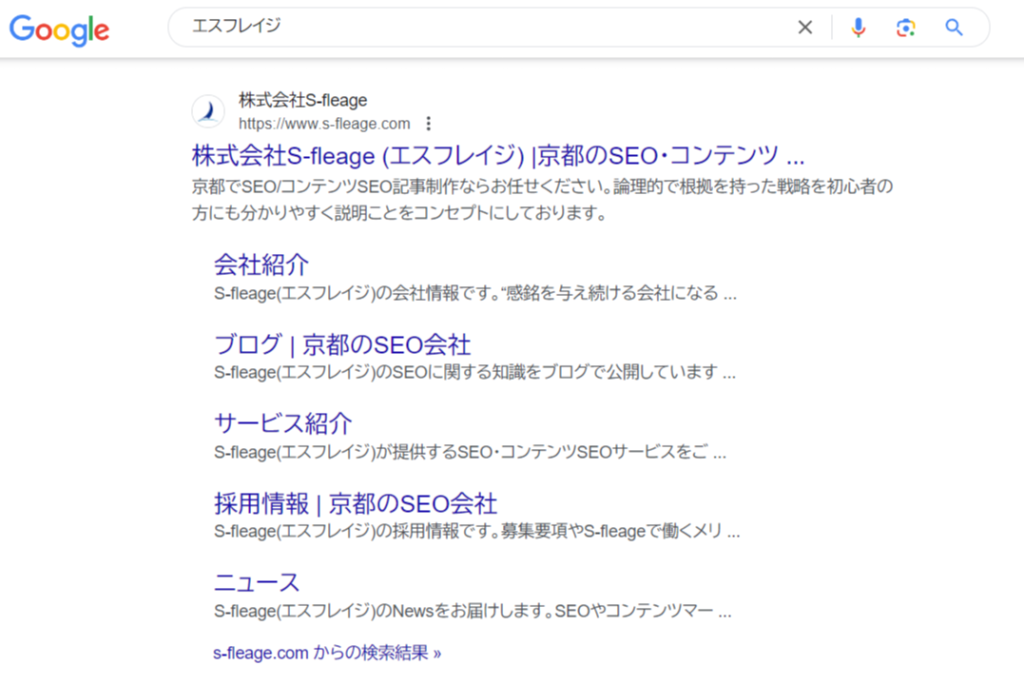

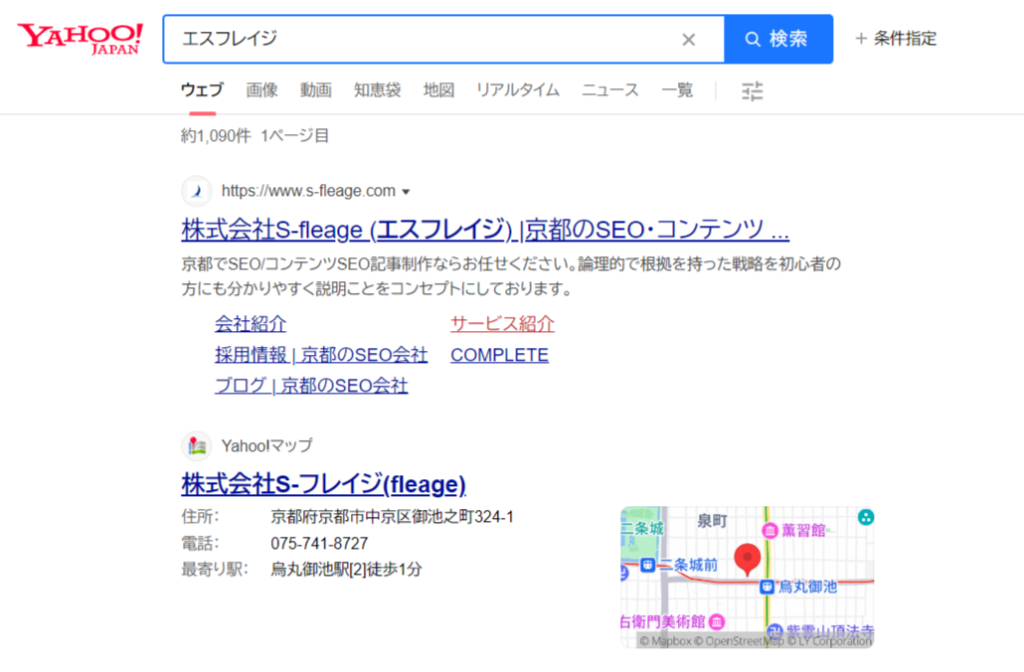

国内の主要な検索エンジンである、Google、Yahoo、Bingについては、公開しているウェブページが、どう表示されているのか、いわゆる「見え方」の理解は必要なことです。

客観的に検索結果を見ることで、改善すべき部分が見えてきます。

【Google】

【Yahoo!JAPAN】

【Bing】

自社の例ではありますが、それぞれの検索結果に共通するのは、

が表示されていることです。

ウェブサイトが適切に構造化されていれば、必要な情報を提示してくれます。

国内で、圧倒的なシェアを誇るGoogle検索エンジンは、検索クエリに応じて最適な情報を提供し得るウェブページをランキングし、リスト形式で検索結果に表示することは既に画像付きで触れました。

ランキングを決定づける根柢のルール、または指標や基準をまとめたものが、検索品質評価ガイドラインです。

このガイドラインには、SEO対策の重要なポイントが記されているため、本章で解説することにします。

検索品質評価ガイドラインは、厳密に言えば、ウェブページの品質を評価する評価者のための基準です。

Google検索ヘルプでも、

世界各地の検索品質評価者が、Google が公開している詳細なガイドラインに基づいて厳正な評価を行います。(※1)

と明確に記されています。

評価者とは、後述する検索エンジンのアルゴリズムが決定する結果を検証し、その正確さと適切さを評価する専門家のことです。

特定のウェブサイトについて信頼性、専門性、権威性などガイドラインを基に評価し、検索クエリにどれだけ適合しているかを判断する役割を持っています。

そのため、検索品質評価ガイドラインに記されているポイントを理解し、それに基づいて最適化することは、SEOの観点からも合理的です。

検索品質評価ガイドラインで取り上げられている

については、SEO対策の重要なポイントとして知られています。

YMYLは、ユーザーの生活や健康、金融状況に大きな影響を与える可能性のあるコンテンツを指し、特に厳しい目で評価され、信頼性や専門性が求められます。

E-E-A-Tは、経験、専門性、権威性、信頼性がコンテンツに反映されていることを測る評価基準で、英語表記を略した言葉です。

これらの要素がコンテンツに揃えば、情報の質は担保されると判断され、高評価に繋がります。

最後のNeeds Metは、ユーザーの検索クエリに対する回答の満足度を評価するものです。

これら三つの基準は、SEOにおける重要なポイントであり、適切に対策を行うことで、検索エンジンからの評価を高め、結果的に検索ランキングの向上に繋がります。

検索アルゴリズムとは、前述の検索品質評価ガイドラインを基に、「膨大な数のウェブページとその他のコンテンツを分類し、最も関連性の高い有用な結果を瞬時に提示(※2)」するようプログラム化されたものです。

この検索アルゴリズムは、ユーザー体験の向上を目的として、定期的にアップデートされています。

大型アップデートになると、新たなルールが盛り込まれ、検索結果に大きな変化が現れやすくなるのが特徴です。

過去の代表的な大型アップデートは後ほど紹介しますが、さしずめ、Google検索の法律のような働きをしています。

検索アルゴリズムの役割は、ユーザーが必要とする質の高い情報を効率的に提供し続けるために、評価基準に則って検索ランキングを決定することです。

同時に、低品質なコンテンツや過度に検索ランキングを意識した施策が行われているウェブサイトには、インデックス登録を削除するなど、厳しい裁定を下すことも珍しくはありません。

定期的なアップデートによって、その決定や裁定の精度が上がっていくわけですが、過去に、非常に大きな影響を与えた例として、

を紹介しておきます。

すでにこれらはコアアルゴリズムの一部に統合されるなど、単独での役割を終えていますが、この2つのアップデートは、SEOの世界にウェブサイトの品質と信頼の重要性を、改めて認識させるものとなりました。

Googleが求める情報は、ざっくりと要約すると、

の3点です。

ユーザーにとって価値のあるコンテンツとは、例えば、「SEOとは何か」を検索した場合、SEOの基本的な説明を提供する記事が価値のあるコンテンツとされます。

次に、検索意図に合致するコンテンツですが、例えば、「SEOの最新トレンド」を検索した場合、最新のSEO戦略や技術について説明した記事が該当します。

最後に、有用で信頼できる情報とは、一次情報であると同時に信憑性の高い情報源の引用、専門家による見解、統計や論文を根拠とした数字など、書かれた内容の品質が担保されているものです。

ウェブページが検索結果に表示されるまでのプロセスの把握は、SEO担当者には必要なことのひとつです。

この一連のプロセスは、大きく分けて、

の3ステップで構成されます。

ウェブ上の情報を収集するクロール、収集された情報を分類してデータベースに登録するインデックス、そのインデックスされた情報の中から、最も関連性の高いページを検索結果として表示するまでが一連の流れです。

これは、検索結果をランキング形式で表示する基本的な仕組みで、SEO担当者が知っておくべき基礎知識でもあります。

SEO対策では、ウェブサイトの現状把握において、各プロセスでの確認作業が求められるため、それぞれ、もう少しだけ補足することにします。

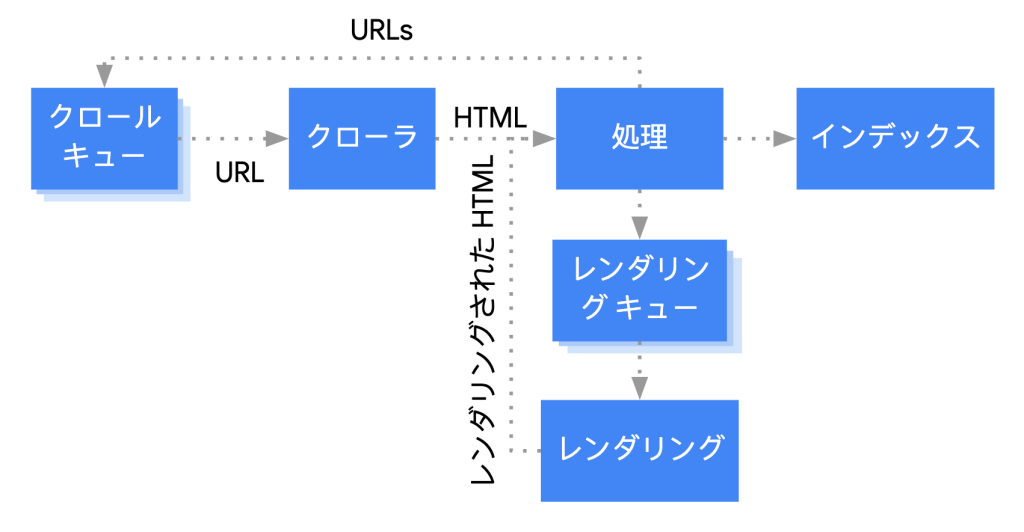

検索ランキングの仕組みに深く関与するのが「クロール」であり、ウェブ上の情報を収集する行為を指す言葉です。

具体的には、Googlebotなど数種類のプログラムが、自動でウェブページを巡回して新しい情報や更新された情報を探索するために、一定期間ごとにウェブサイトを訪問します。

このプロセスは厳密には「クロールキュー」と言われるもので、URLの検出段階を意味します。

検出のための訪問の頻度は、ウェブサイトの更新状況や設定などによって変わりますが、インデックス登録のためにはクロールキューが前提です。

クロールは、この検出されたクロールキューの情報を取得する役割があるため、クロールを妨げるような間違った設定や、情報が読み取りにくいウェブサイトの構造になっていると、適切に情報収集がなされず、検索結果に反映されにくい事態になります。

品質の良い情報を公開したとしても、クローラーに収集されなければ意味が無いことから、SEO対策を行う上でクローラーの動きを把握する、あるいはコントロールする方法を知ることも重要です。

インデックス登録とは、クローラーが収集したウェブページのメタ情報、具体的には、ソースコードの「」で囲まれた部分をはじめ、テキストコンテンツ、画像、動画、リンクなど分析し、正規なページであると判断された場合にデータベースへ登録するプロセスです。

その前段階でレンダリングと言われる描画作業が行われており、インデックス登録に問題が無いことを確認する作業が行われています。

ここまでのプロセスは、以下の図が参考になります。

ウェブページの品質面での最終判断は、検索品質評価ガイドラインをベースにした検索アルゴリズムが担います。

ゆえに、

といった理由で、検索結果に表示されないケースも少なくありません。

そのため、ウェブサイトのSEO対策では、ウェブページが検索エンジンによって正しくインデックス登録されることが重要になります。

クロールとインデックス登録が順調に進めば、通常なら検索結果に公開したウェブサイトの各ページが表示されます。

ただし検索結果については、必ずしも意図するポジション、いわゆる上位表示されるとは限らず、検索品質の評価は相対的であることから継続的なSEO対策は必要です。

そもそもインデックス登録は保証はされないことから、2ページ目、3ページ目、さらには10ページほどチェックしても、当該ウェブページが出てこないようであれば、インデックス登録されていない可能性が高いと判断せざるを得ません。

検索結果への表示が不調ならば、XMLサイトマップの送信が行われているか、インデックスを阻害する設定をしていないか、ページの品質が低いと判断されていないか、ページの表示は遅くないか、といったあらゆる原因を想定して、改善していくことになります。

検索エンジンの仕組みの理解は、SEO担当者には欠かせません。

SEO対策は検索からの流入を最大化し、ウェブサイトの成果を向上させるための施策ですから、検索エンジンの仕組みが頭に入っていなければ、具体的に何をすればよいのかわからない状況になります。

本記事では、インデックス登録されていないときの確認方法について触れましたが、その原因を探ることもSEO担当者の役割です。

原因を探る方法については、別途、ご相談していただければ・・・。

今回の記事が、検索エンジンの仕組みを理解する上で、お役に立てれば幸いです。